Ada tulisan menarik yang ditulis oleh Butet yang berjudul: "Jama’ah Al Twitteriyah" yang saya baca dari milis Telematika. Butet Kartaredjasa menulis tentang Twitter dan coba berimajinasi ke masa lampau bagaimana jadinya kalau Twitter misalnya sudah lahir di era Pangeran Diponegoro. Apa jadinya?

Ada tulisan menarik yang ditulis oleh Butet yang berjudul: "Jama’ah Al Twitteriyah" yang saya baca dari milis Telematika. Butet Kartaredjasa menulis tentang Twitter dan coba berimajinasi ke masa lampau bagaimana jadinya kalau Twitter misalnya sudah lahir di era Pangeran Diponegoro. Apa jadinya?Apa jadinya lagi jika kelak manusia modern seperti sekarang ini yang sudah serba maya, tak bisa lagi dijamah kemanusiaannya karena mereka telah menjelma jadi kepingan angka dan huruf saja.

Itu pernyataan menarik yang telah dilontarkan oleh Butet dan menurut saya sangat dalam sekali maknanya karena membuat kita jadi merenung.

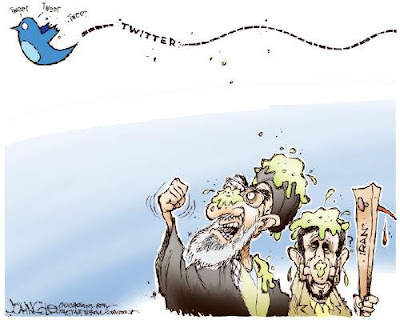

Dan kalau ini saya coba kaitkan dengan pernyataan kontroversial Menhan Purnomo Yusgiantoro beberapa waktu yang lalu yang mengatakan kalau Twitter adalah sebuah ancaman nonmiliter bagi sebuah negara maka tulisan Butet ini sangat relevan untuk menjawab fakta yang dikuatirkan Pak Menhan tersebut.

Namun, kalau saya boleh berpendapat ketakutan Pak Menteri di sisi lain juga terlalu berlebihan kalau menyikapi Twitter sebagai sebuah ancaman. Buktinya, tak semua gejolak sosial dan ketidakadilan yang ada di negeri ini sukses mencuat dan menuai dukungan massa dari Twitter atau social media.

Anda ingin contoh? Kasus Lapindo salah satunya. Kenyataannya dukungan social media tak sekencang dukungan terhadap kasus Prita Mulyasari meskipun faktanya bencana Lapindo lebih menyengsarakan banyak orang, termasuk saya (penulis) ketimbang kasus Prita yang menimpah hanya satu orang saja. Jadi kesimpulan saya tetap ada faktor lain yang menjadi pemicunya selain hanya sekedar mempermasalahkan Twitter saja.

Urusan blokir-memblokir internet memang menjadi isu sensitif, bahkan di negara Mesir sampai saat tulisan ini saya tulis masih berlangsung pemblokirannya sehingga otomatis akses ke internet, salah satunya ke situs social media seperti Twitter juga menemui kendala di sana.

Untungnya akhirnya Google Inc meluncurkan layanan khusus yang memungkinkan rakyat di Mesir mengirim pesan Twitter (tweets) mereka dengan menghubungi nomor telefon dan menyiarkannya lewat pesan suara. Lalu pesan suara tersebut secara otomatis diterjemahkan menjadi pesan yang dikirim di Twitter.

Berikut adalah kutipan selangkapnya tulisan dari Butet yang dimuat dalam majalah pesawat Garuda mengenai Twitter. Selamat Membaca.

Jama’ah Al Twitteriyah

Oleh: Butet Kartaredjasa

BAGAIMANA KALAU di zaman perang Diponegoro, 1825-1850, sudah ada Twitter? Pasti cerita sejarah akan beda! Itu memang pertanyaan iseng imajinasi kita bisa melayang ke mana-mana untuk menjawabnya. Jika memang era digital datang lebih awal, aneka kisah yang selama ini dikenal sebagai ikon historis akan berwarna lain. Tentu orang tidak akan menemukan gambaran heroik Sang Pangeran memacu kuda dengan menghunus keris seperti selalu digambarkan dalam lukisan dari patung perjuangan. Bisa jadi komunikasi Sang Pamngeran kepada para panglima perang di lapangan cukup dikendalikan lewat Twitter. Bahkan solidaritas sosial membarung kemarahan terhadap Kompeni Belanda kemungkinan tidak hanya membakar hati orang jawa, namun juga orang se-Nusantara akan ramai-ramai terprovokasi berjihad di tanah Jawa, sama persis dengan kekuatan daya hasut Facebook ketika membela Prita yang suatu kali berhasil memetot emosi manusia untuk menyokong perlawanannya terhadap rumah sakit yang berseteru dengannya.

Dan sebaliknya, Twitter juga bisa menuntungkan VOC. Kompeni Belanda tentu saja tak bakal kobol-kobol anggarannya melayani Perang Jawa. Menangkap Sang Pangeranpun tentu semudah pencet tombol karena posisi persembunyian segera diketahui satelit VOC. Dengan kekuatan budaya digital yang luar biasa itu, bagi kedua pihak, semuanya jadi mudah dilakukan. Serba Hemat.

Seru, kan? Apalagi kalau kemudian kita mengimajinasikan tentetan peristiwa demi peristiwa selanjutnya. Bisa jadi kita enggak bakalan mengenal teks Proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang goresannya sangat karakteristik itu, karena jangan-jangan Bapak Bangsa itu akan menciptakan naskah Proklamasi tak lebih dari 140 karakter huruf.

AJAKAN BERFANTASI ini semakin menyadarkan, betapa kuat dan dahsyatnya media sosial itu berperan mengubah masyarakat. Revolusi teknologi digital itulah penyebabnya. Dengan mengimajinasikan peristiwa masa lalu, orang lalu membayangkan betapa masa depan akan semakin diwarnai perubahan yang serba muskil dan ganjil. Semua serba tak terduga. Kekuatan imajinasi sepertinya akan selalu terlambat membayangkan percepatan perubahan itu. Selagi orang ingin membayangkan, teknologi informasi berbasis digital memberikan jawaban selangkah lebih maju dari yang sekadar dibayangkan.

Kitapun tahu, temuan-temuan baru inovatif yang semula menunjukkan kecerdasan akal budi manusia, terkadang justru tanpa sengaja membunuh tradisi dan kebudayaan yang sebelumnya telah hidup mengakar. Bersamaan dengan dimudahkannya masyarakat dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan oleh teknologi informasi, masyarakat pelan-pelan akan kehilangan adat istiadat, tata krama, dan nilai-nilai lain yang sebelumnya mewarnai kehidupan kebudayaan.

Hari ini manusia Jawa masih selalu terlihat santun, kepala menunduk tatkala menghadap atasannya. Percayalah, tak sampai setengah abad lagi, adegan seperti itu mungkin hanya bisa dinikmati dalam diorama museum antropologi. Teknologi seluler menhancurkan batas-batas hubungan atasan bawahan, karena mereka lebih enjoy berkomunikasi melalui SMS. Tak ada lagi ketegangan garis komando antar jendral dengan kopral, antara sultan dengan abdi dalem, antara presiden dengan jubir. Bahkan saking egaliternya hubungan antar manusia, mereka bisa saling ledek melalui Twitter dan Facebook.

Sekarang gejala perubahan itu terlihat gamblang. Berbagi ilmu pengetahuan tak harus melalui celoteh dosen di depan ruang kelas. Kini banyak jama'ah Al Twitteriyah (maksudnya para pemilik akun Twitter) membagi kepandaian dan pengetahuannya melalui apa yang diistilahkan “kultwit” (kuliah twitter). Aneka isu mutakhir dan persoalan-persolaan kontemporer di bidang politik, filsafat, ekonomi, sosial dan budaya dikuliahkan secara nirbayar alias gratisan. Para follower bisa menyantap pengetahuan dimana saja. Sebuah tradisi pembelajaran yang berubah revolusioner. Selain dengan browsing serapan pengetahuan, bisa datang dari mana saja. Dari ruang kelas masuk ke ruang super privat.

Dengan kedahsyatan yang luar biasa ini, kitapun lalu bertanya, kelak masih adakah stamina orang melakukan kegiatan baca buku dengan intens? Masih tersediakah waktu untuk mendengarkan wejangan guru? Apakah nantinya orang masih bisa merasakan kehangatan persahabatan antar manusia. Saya justru khawatir kalau kelak manusia serba maya, tak bisa lagi dijamah kemanusiaannya karena mereka telah menjelma jadi kepingan angka dan huruf saja.

Sumber Foto: Twitter

.jpg)

.jpg)